爱因斯坦-波多尔斯基-罗森佯谬

2025-10-22 本站作者 【 字体:大 中 小 】

爱因斯坦-波多尔斯基-罗森佯谬(英语:Einstein-Podolsky-Rosen paradox),简称“EPR佯谬”(EPR paradox)是阿尔伯特·爱因斯坦、鲍里斯·波多尔斯基和纳森·罗森在1935年发表的一篇论文中,以佯谬的形式针对量子力学的哥本哈根诠释而提出的早期重要批评。

在这篇题为《能认为量子力学对物理实在的描述是完全的吗?》(英语:Can Quantum-Mechanical Description of Physical Reality Be Considered Complete?,下称“EPR论文”)的论文中,他们设计出一个思想实验,称为“EPR思想实验”。借着检验两个量子纠缠粒子所呈现出的关联性物理行为,EPR思想实验凸显出定域实在论与量子力学完备性之间的矛盾,因此,这论述被称为“EPR佯谬”。

EPR论文并没有质疑量子力学的正确性,它质疑的是量子力学的不完备性。EPR论文是建立于貌似合理的假设──定域论与实在论,合称为定域实在论。定域论只允许在某区域发生的事件以不超过光速的传递方式影响其它区域。实在论主张,做实验观测到的现象是出自于某种物理实在,而这物理实在与观测的动作无关。换句话说,定域论不允许鬼魅般的超距作用,实在论坚持,即使无人赏月,月亮依旧存在。将定域论与实在论合并在一起,定域实在论阐明,在某区域发生的事件不能立即影响在其它区域的物理实在,传递影响的速度必须被纳入考量。在学术界里,这些假设引起强烈的争论,特别是在两位诺贝尔物理学奖得主爱因斯坦与尼尔斯·玻尔之间。

EPR论文表明,假若定域实在论成立,则可以推导出量子力学的不完备性。在那时期,很多物理学者都支持定域实在论,但是,定域实在论这假设到底能否站得住脚还是一个待查的问题。1964年,物理学者约翰·贝尔提出贝尔定理表明,定域实在论与量子力学的预测不相符。专门检验贝尔定理所获得的实验结果,证实与量子力学的预测相符合,因此定域实在论不成立。

理论概述

根据量子力学的不确定性原理,对于微观粒子做测量实验,粒子的位置与动量不可同时被确定;假若越准确地知道粒子位置,则越不准确地知道粒子动量;反之亦然。爱因斯坦因此提问,不论有没有对于粒子做测量试验,粒子是否具有明确的位置?对于这问题,量子力学的哥本哈根诠释表明,在测量之前,粒子的位置不具任何意义。EPR论文尝试证明,粒子具有物理实在的要素,例如位置,因此量子力学不完备,量子力学无法在测量之前,明确预测粒子的位置。

EPR论文采用可观察量动量与位置来表述EPR佯谬,玻姆采用的可观察量是自旋,另外可以使用的可观察量有很多种。做实验体现EPR案例,时常会使用光子偏振,因为很容易就可制备与测量光子的偏振。

历史

1935年5月4日,纽约时报首页的头条新闻标题。

在第五、六次索尔维会议,爱因斯坦分别提出两个思想实验,试图凸显不确定性原理为何不成立,从而质疑量子力学的正确性,然而,这两次挑战,都分别被玻尔成功驳回。爱因斯坦并不因此气馁,虽然他开始接受量子力学的自洽性这事实,他仍旧认为量子力学不具有完备性。1935年,在普林斯顿高等研究院,他与博士后罗森、研究员波多尔斯基合作完成论文《物理实在的量子力学描述能否被认为是完备的?》并且发表于5月份的《物理评论》。波多尔斯基又发给纽约时报一份新闻稿,暗示已经找到量子力学的瑕疵。爱因斯坦为此非常气愤,认为波多尔斯基过于夸大,从此再也不跟波多尔斯基讲话。

很快地,这篇论文在量子力学界掀起一阵强风巨浪,沃尔夫冈·泡利特别写信要求大师维尔纳·海森堡立即发表声明,让其他物理学者不会因这篇论文而被困惑。海森堡后来撰写了一篇草稿,但他并没有将之发表,因为玻尔已经开始带头反驳了。

玻尔是哥本哈根诠释的创建者之一,他发现EPR论题相当奥妙,需要周详地思考,他立刻放下手里所有其它工作,专心研究EPR论题。同年7月,玻尔撰写完毕反驳论文,以同论文名发表于10月份的《物理评论》。在这篇论文里,他发掘出EPR思想实验里有一个弱点,即实在性判据要求“测量时对于系统不造成任何搅扰”,他指控这句话的语意含混不清。为了回应爱因斯坦先前提出的思想实验,玻尔曾经多次提出,测量的动作会造成不可避免的物理搅扰。但是,EPR思想实验里,没有物理搅扰的问题。因此,玻尔做出让步,他不再主张“测量的动作会造成不可避免的物理搅扰。”替而代之,玻尔强调,被测量的微观物体与做测量的仪器形成一个不容分割的整体,这就是为什么EPR思想实验提出的实在要素判据,当应用于量子现象时,显得含混不清。专门测量位置的仪器,可以用来准确地测量粒子A的位置,从而准确地预测粒子B的位置,但也因为不能准确地测量粒子A的动量,无法准确地测量粒子B的动量。实在要素判据应该将测量仪器与被测量的粒子共同纳入考量。爱因斯坦和玻尔两人彼此终生都没有被对方说服。

同年,爱因斯坦和埃尔温·薛定谔就EPR佯谬在书信中交换了意见。薛定谔表示,爱因斯坦可能已经捉到了量子力学的燕尾。他认为,“量子力学与相对论不相符合。”为了进一步显示量子力学的不完备性,他将量子力学应用到宏观效应中,从而构思了著名的薛定谔猫思想实验。

1953年,英国物理学家大卫·玻姆同样认为哥本哈根诠释对物理实在的解释是不完备的,需要附加的参量来描述,他从而提出隐变量理论。1965年,北爱尔兰物理学家约翰·贝尔在此基础上提出贝尔不等式,这为隐变量理论提供了实验验证方法。从二十世纪七十年代至今,对贝尔不等式的验证给出的大多数结果是否定的。

1991年,大卫·梅尔铭在一场讲座里直截了当的表示,“EPR论文有误。”在稍后讨论时,EPR作者之一,罗森很有礼貌的承认,“该论文无误,它做了一些假设,然后给出逻辑的总结;该假设有误。”

EPR论文

EPR论文表示,任何成功的物理理论必须满足以下两个条件:

物理理论必须正确无误。

物理理论必须给出完备的描述。

对于第一个条件,物理理论到底是否正确无误,决定于物理理论预测符合实验检验结果的程度。在这方面,EPR论文并没有给出任何评估,但至今为止,量子力学的预测与所有实验检验结果之间,并没有什么明显的差别。量子力学似乎正确无误。EPR论文主要聚焦于第二个条件,物理理论的完备性。对于这论题,EPR论文首先给出两个严格定义:

完备性:物理实在的每个要素都必须在物理理论里有其对应部分。换句话说,一个完备的物理理论必须能够正确描述物理实在的每个要素。

物理实在:若在对于系统不造成任何搅扰的状况下,可以准确地预测(即,以等于1的概率)某物理量的数值,则对应于这物理量存在物理实在的要素。

EPR论文接着描述,先前相互作用的两个粒子,在分离之后的物理性质。假设两个粒子A、B在原点位置相互作用之后,以相反方向移动分离。根据不确定性原理,由于位置算符与动量算符不对易,无法同时确定粒子B的位置与动量;位置越确定则动量越不确定,反之亦然。假设准确测量出粒子A的位置x_A,则由于粒子A与粒子B之间相隔很远,测量粒子A不会搅扰到粒子B,粒子B的位置可以准确地预测为x_B=-x_A(概率为1),因此,按照实在性判据,对于测量粒子B的位置,必定存在物理实在的要素rho _x。在这里,作者假设测量粒子A这动作遵守定域论,另外,由于存在物理实在的要素rho _x,遵守实在论,粒子B的位置可以被预测。类似地,假设准确测量出粒子A的动量,则由于测量粒子A不会搅扰到粒子B,粒子B的动量可以准确地预测为p_B=-p_A(概率为1),因此,按照实在性判据,对于测量粒子B的动量,必定存在物理实在的要素rho_p。

EPR论文推论出rho _x、rho_p都是物理实在的要素,都能够分别预先决定粒子B的准确位置x_B、准确动量p_B。但是这违背了量子力学的不确定性原理,因为位置算符与动量算符不对易,无法同时确定粒子B的位置与动量。因此,对于位置和动量,量子力学无法给出对应的理论要素。EPR论文断言,量子力学对于物理实在的描述并不完备。EPR论文总结:

我们已指明波函数不能对于物理实在给出完备性描述,在这同时,我们暂且搁置关于这描述是否存在的问题,然而我们相信,这种完备性的理论可能存在。

定域论与实在论,综合为定域实在论。EPR作者借着EPR思想实验来指出定域实在论与量子力学完备性之间的矛盾,这论述就是所谓的“EPR佯谬”。

爱因斯坦后来在1949年发表论文对于这佯谬重新加以表述。总结其内容,“EPR定理”表明,下述两项论述不相符合

量子态对于单独系统给出完备与详尽的描述。

两个空间相隔的物体各自有各自独立的物理实在,即定域实在论。

在这两项论述之中,只能选择赞同一项,或都不赞同。爱因斯坦选择第一项,玻尔则选择第二项。

玻姆版本

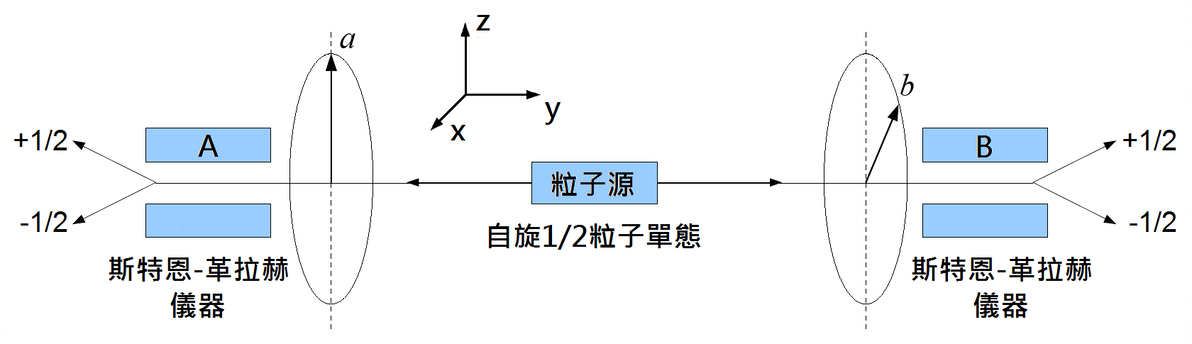

玻姆版本的EPR思想实验。

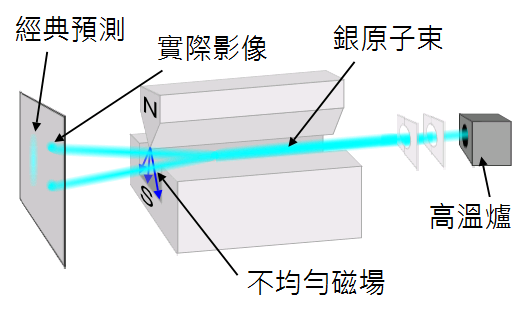

使用施特恩-格拉赫仪器,可以很容易的测量出粒子沿着磁场轴的自旋。

1951年,戴维·玻姆提出了EPR佯谬的另一种版本,又称为“EPRB佯谬”。这个版本测量粒子的离散自旋沿着某特定轴的分量,不需要测量位置与动量这两个连续变量。使用施特恩-格拉赫仪器,可以很容易的测量出粒子的自旋沿着磁场轴的分量。

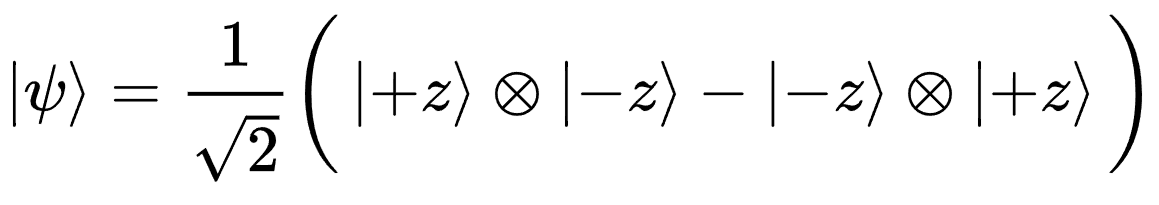

假设一个零自旋中性π介子衰变成一个电子与一个正电子。这两个衰变产物各自朝着相反方向移动。电子移动到区域A,在那里的观察者“爱丽丝”会观测电子自旋沿着某特定轴的分量;正电子移动到区域B,在那里的观察者“鲍勃”也会观测到正电子的相关性质。这两个纠缠粒子共同形成了零自旋单态 {\displaystyle \left|\psi \right\rangle }

,是两个直积态的叠加,以狄拉克标记表示为

在圆括弧内,称第一个项目为直积态 I,是两个量子态|+z> 、|-z> 的张量乘积,第二个项目

为直积态 II ,是两个量子态|-z> 、|+z> 的张量乘积。在直积态 I 里,量子态为|+z> 的电子,其自旋的z轴分量 S_z 为正值;量子态为|-z>的正电子,其S_z 为负值。在直积态 II 里,量子态为|-z> 的电子,其S_z为负值;量子态为|+z> 的正电子,其S_z为正值。但假若不做测量,则无法知道这两个粒子中任何一个粒子的S_z ;根据哥本哈根诠释,这变量根本不存在。

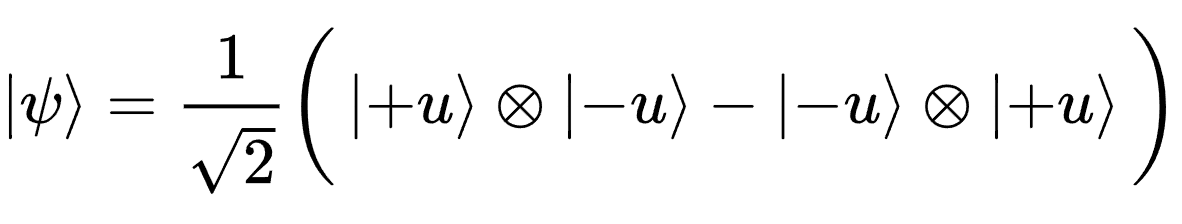

这单态具有旋转不变性,对于任意取向参考轴,它保持同样的性质。例如,选择任意u轴为参考轴,则这单态可以表示为

这单态的两个粒子相互反关联,测量自旋延著u轴的分量S_u,假若电子的S_u为正值,则正电子的S_u 为负值,假若电子的S_u为负值,则正电子的S_u为正值。量子力学不能预测到底是哪一组数值,但是量子力学可以预测,获得任何一组数值的概率。

设想爱丽丝测量电子的S_z,她可能会得到两种结果:正值 或负值,假若她得到正值,则根据量子力学的哥本哈根诠释,单态坍缩为量子态 I ,随后,若鲍勃测量正电子的S_z,他会得到负值;类似地,假若爱丽丝得到负值,则单态坍缩为量子态 II ,随后鲍勃会得到正值。因此,通过测量电子的S_z,爱丽丝可以准确地预测正电子的S_z,并且完全不会搅扰到正电子。按照实在性判据,对于测量正电子的S_z,必定存在物理实在的要素Omega _z 。

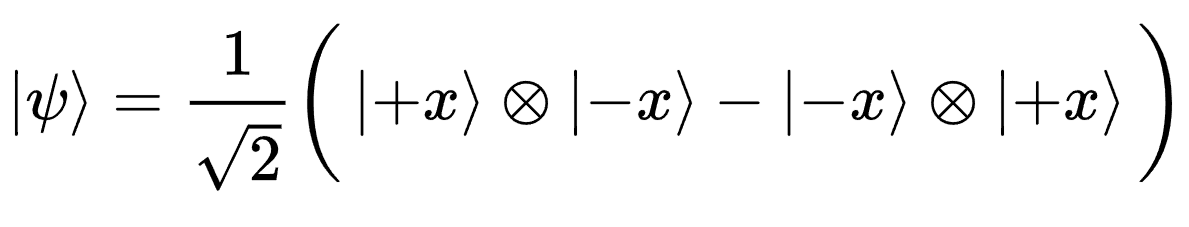

当然,选择z轴并没有任何特别意义,自旋单态也可以表示为以x轴为参考轴的两个直积态的叠加态:

测量电子自旋的x轴分量S_x,若爱丽丝得到正值,则随后鲍勃会测得正电子的S_x为负值;若爱丽丝得到负值,则随后鲍勃会得到正值;因此,通过测量电子的S_x ,爱丽丝可以准确地预测正电子的S_x,并且完全不会搅扰到正电子。按照实在性判据,对于测量正电子S_x,必定存在物理实在的要素Omega _x 。

Omega _z、Omega _x都是物理实在的要素,都能够分别预先决定正电子的S_z 、S_x。但是,这违背了量子力学的不确定性原理,因为S_z、S_x不对易,无法同时确定正电子的S_z、S_x,因此,对于S_z、S_x,量子力学无法给出对应的理论要素,所以,EPR论文断言,量子力学对于物理实在的描述并不完备。

理论分析

EPR思想实验主要是建立于两个基本假设:

假设实在论成立。

假设定域性原理正确无误。

EPR思想实验使用实在论来表明物理实在的概念,然后,尝试论述与发展这概念,意图找出这概念内含的更深层意义。EPR思想实验又利用定域性原理来明显展示出实验测量对于物理实在所产生的影响,从而推导出这思想实验想要表达的结论。

定域性原理

定域性原理表明,物体只能直接地被毗连区域发生的事件所影响,遥远区域发生的事件不能以某种超过光速的传递方式间接地影响此物体。初看之下,这句话似乎很合理,因为它似乎是狭义相对论的后果。根据狭义相对论,信息传播的速度绝不会比光速更快,否则会违背因果性,也就是说,在某种参考系可以观测到信息以逆时间方向传播,后果会早于前因发生。任何理论,假若违背了因果性,则会造成逻辑佯谬,因此,这理论无法成立。

经过多次论证,物理学者发现,量子力学理论违背了定域性原理,例如,波函数坍缩或全同粒子对称化都是非定域性行为。检试贝尔定理的实验也证实量子纠缠违背了定域性原理,但量子力学理论并没有违背因果性。

假设爱丽斯选定u轴的取向,当测量电子的S_u时,波函数会坍缩为对应于u轴的两个直积态

中的一个直积态,正电子的量子态也会约化为对应于u轴的本征态|+u>或 |-u>。假若鲍勃测得正电子的量子态,就可以知道u轴的取向。在这里,通过传播测量参数u轴的取向,而不是通过传播测量的结果,实现了超光速传播信息,违备因果性。u轴的取向是测量参数,可以由测量者选定,可以利用为信息;测量的结果具有随机性,不能利用为信息。

但是,爱丽斯不可能借着操纵她的测量轴来传播信息给鲍勃。不论她的测量轴为何,她获得正值的概率为ㄧ半,获得负值的概率为ㄧ半,这是完全随机的结果。在区域B,鲍勃只能做一次测量,这是因为不可克隆原理不允许将移动到区域B的正电子加以克隆为成千上万个正电子,然后测量其中每一个正电子的自旋,再分析获得的统计分布结果。这样,对于鲍勃所能够做的一次测量,获得正值的概率为50%,获得负值的概率为50%,不论他的测量轴是否与爱丽斯相同。因此,鲍勃无法测得正电子的量子态,他无法从他的测量结果得知艾丽丝的测量轴方向。

既然量子力学的描述并没有违背因果性,是否可以放松定域性原理的条件,将信息传递的速度限制为低于光速的某有限速度?在EPRB思想实验里,假设爱丽丝测量电子的S_z,则根据量子力学的哥本哈根诠释,单态|psi>会以有限速度坍缩为量子态 I 或量子态 II 。假设在坍缩抵达区域B之前,测量正电子的S_z,则获得正值的概率为50%,获得负值的概率为50%,而在坍缩抵达区域B之后,正电子与电子的S_z分别呈相反值,因此,在坍缩抵达区域B之前,两个粒子的S_z分别呈相同值的概率为50%,这违背了角动量守恒定律,所以,量子态不能以有限速度坍缩,而是在瞬时之间完成坍缩。

定域性原理对于物理直觉相当具有吸引力,是狭义相对论的基础,EPR作者不愿意轻易将它丢弃。爱因斯坦甚至将非定域性量子行为嘲讽为“鬼魅般的超距作用”,这是他不能相信量子力学的主要原因之一,他认为物理理论不应该存在任何鬼魅般的超距作用。换一个角度来看,量子力学的非定域性行为意谓著,在某种状况下,狭义相对论可能需要修正;按照量子力学,量子纠缠是比时空更为基本的概念。再换另一个角度来看,根据狭义相对论,信息传递速度不能超过光速,但是,根据洛伦兹相对论,光速并不是上限,信息传递速度可以超过光速。而在速度低于光速的状况,狭义相对论与洛伦兹相对论会给出同样的物理。约翰·贝尔就曾隐约的提到这点子。洛伦兹相对论意味着乙太的存在,然而,乙太的存在尚待证实。

实在论

实在论表明,做实验观测到的现象是出自于某种物理实在,而这物理实在与观测无关。假设做施特恩-格拉赫实验测量一个自旋1/2粒子的S_z ,获得结果为hbar /2,请问在测量之前短暂片刻内,粒子的S_z为何?实在派会说,答案是hbar /2。假若这答案正确,则可推断,量子力学并不完备,因为量子力学无法给出这答案,虽然量子力学给出的答案都非常正确。实在派进一步猜测,是否有什么尚未发现的隐变量可以给出量子力学所不能给出的结果,促使量子力学变得完备无缺?

爱因斯坦不赞同量子力学的统计性质,他认为,物理学者应该能够给出一个实在模型来直接描述事件本身,而不是它们发生的概率。爱因斯坦与量子力学的真正分歧点不是决定论,而是实在论。他否认曾经使用决定论来判断一个理论正确与否。不论是否被观测,物体都具有其特定性质。他曾经对亚伯拉罕·派斯提出一个耐人寻味的问题:“月亮是否依旧存在,即使无人赏月?”

另外一派包括尼尔斯·玻尔在内的物理学者认为,在测量这粒子的S_z

猜你喜欢

警惕“银联会议APP”筑牢金融安全防线

206

206

快速有效的祛痘方法,內调外敷消除顽固痘痘

119

119

4.成长行动内容丰富,取得阶段性成

200

200

小飞象母婴用品加盟介绍

158

158

她的长寿花一开开半年,秘诀究竟是什么

230

230

牙结石怎么去除

243

243

四季艾灸养生

154

154

成长就是走抵抗力最大的路!北师大雪绒花心理教师教你如何应对挫折!

139

139

初中关于《消防安全教育》班会教案2

137

137

红米怎样把软件移到内存卡

131

131

孕前检查最好提前3个月

“营改增”后,学历教育、教育培训税负不会增加!

婚恋网审核漏洞:64岁老太比年轻人活跃

成人本科数学跟不上?这些方法帮你逆袭

建材销售上门拜访的7个技巧,让客户心动听你介绍

建材业怎么联系顾客销售

老潼关肉夹馍饼坯,馍坯,半成品生饼坯,烧饼,千层饼,卤肉,烤箱

人去楼空!珠江新城一瑜伽馆倒闭跑路,有学员预交了1.5万元,监管部门回应

每年端午节,奶奶总会各种花样蒸糯米,做的这饭比粽子简单有好吃

【实用】用饮料瓶就可以包粽子,你绝对想不到!一学就会