信息技术与课堂教学的深度融合是当代学校教育的一个重要趋势

2025-04-18 本站作者 【 字体:大 中 小 】

前言

当前,人工智能在我国教育领域中的应用取得了长足发展和进步,技术融合日益受到学校教育工作者的瞩目。技术融合有深浅层次之分。在课堂教学中,各种新兴信息技术工具、设备和装置仅作为教师传递知识或者组织教学的辅助工具,教师也无使用技术的明确目的和计划,这些均处于技术融合的初级层次。

深度的技术融合则意味着将技术嵌入课堂教学中,教师的教学观念、教学目标、教学方式和方法、教学内容、教学时空、教学组织形式等各方面由此发生根本性变革。

综合来看,技术融合可作两方面的理解:从教师视角说,技术融合是指教师借助各种信息技术工具、设备和装置以支持其教学决策、转换教学方式或者改善教学质量的过程;从学生视角说,技术融合是指学生借助各种信息技术工具、设备和装置来发展其认识和认知能力并达到预期积极学习结果的过程。

教师作为课堂教学主体,决定着信息技术使用的时间、地点和方式,也决定着信息技术的教学效益能否在课堂教学中加以显现。近年来,学界对通过教师培训提升教师信息技术素养给予了积极关注。

然而,教师提升的信息技术素养在教师做出技术融合的教学决策时并未得到充分展现,技术误用、使用低效以及使用率偏低的现象仍俯拾皆是。有利的外部环境对教师课堂技术融合本具有促进作用。但政府给予学校的经济投入和政策支持有时并未带来教师持久、有效的技术融合。这主要可归结为教师实施技术融合的积极性较低。

从学校“提质强校”的现实背景看,应用信息技术以提高课堂教学质量对教师技术融合有了新且高的需求。影响教师课堂技术融合的重要因素有哪些?教师如何受这些因素的影响?又是如何转化这些因素并外显为可见的教学行为?回答这些问题对于提高教师课堂技术融合质量,促进我国教育信息化进程,推动课堂教学创新乃至未来学校变革有其借鉴意义和参考价值。

影响教师技术融合的因素、要素及模型学界对教师在技术融合中的重要作用已有基本共识。埃特默尔将影响教师技术融合的所有因素划分为内外两类。外部因素是客观存在着的,一般是环境层面的;内部因素是教师固有、内生、主观的。教师在技术融合中受内外因素相互叠加作用,经主体思考和选择后对这些因素加以转化,形成相应的教学行为。

大量相关质性和量化研究都以这一学说作为探讨的学理基础,探索了资源、教师培训、重要人物的外部期待、教学文化以及教师的能力、态度、信念、自我效能感等因素对教师技术融合形成的促进或者阻碍。

随着研究者探讨的不断深入,受关注的影响因素数量持续增加。从各种影响因素中找到促进教师课堂技术融合的影响要素一直是研究者探索的经典议题。因研究视角和理论框架不同,研究者聚焦的影响要素不尽相同。

信念被认为是影响教师作出课堂技术融合教学决策和教学行为的稳定要素。研究者普遍认为,改善教师信念进而就能改善教师技术融合的质量。在整合技术的学科教学知识理论框架中,科勒等人强调教师技术融合需要同时具备学科内容、教学和技术三方面的基础知识,以及这些知识相互整合而成的技术教学知识、技术内容知识、学科教学知识和技术教学内容知识。

学界基于这一框架展开了提升在职或职前教师专业知识和技能的策略等方面的研究。可是,涉及教师的单因素分析带有的局限性在于忽略了技术本身、环境以及教师信念创造性重构环境等其他因素均会影响教师课堂技术融合。

例如,教师的自信心和信念引导其技术融合的教学行为。与此同时,这一教学行为又受教师对技术融合风险的感知以及实施教学创新意愿的影响。再如,整合技术的学科教学知识理论框架所要求的专业知识和技能并不必然引发教师技术融合的教学行为,其影响往往是以教师对技术的感知以及个人自我效能感等为中介。

从宏观层面解释影响教师技术融合各种内外因素相互作用的方式是学界探索的另一研究方向。有研究者指出,教师技术融合的教学行为发生在一个由包括教师在内的各种要素构成的生态系统中。这些要素相互依赖。当生态系统中的任一要素发生变化,其他因素只有作出动态调整,这一系统的功能才能发挥到最佳状态。

近年来,研究者陆续研发出不同的技术融合模型,从不同维度、不同层次把影响教师技术融合的因素聚合在一起,以此来描述或者解释技术融合的发生过程。例如,里德采用五因素分析的方法提出教师技术融合受到技术、采纳技术的过程、学校管理、学校环境和教职员工的直接影响。

其他研究者采用路径分析和结构方程等方法建构了类似的模型,强调了技术融合过程中各种内外因素之间的复杂关联。不同技术融合模型有助于我们更好地理解教师课堂技术融合教学行为的发生。但由于这些模型的理论假设以及设定的关键变量并不一致,导致这些模型不能对跨环境相似的教学现象作出有效解释,使模型推广应用范围受到制约。

例如,有研究者提出,教师成功的技术融合取决于机构管理层的认识和态度、信息技术、教师、技术融合模式和学生。有研究者则认为,直接影响教师技术融合的因素是感知技术融合的教学效益、自我效能感、教师专业发展、校长的支持、适当的财政预算。

对此,研究者的解释是教师技术融合是一个动态、复杂的发生过程。影响要素及其互动机制因教师所在外围环境不同而有所不同。各种因素纵向分布于国家、地域、社会、学校和班级等外围环境的不同层次中,经由不同行为个体不同程度地推动或阻碍教师技术融合。

目前,学界对教师技术融合影响因素互动机制讨论较充分的有两种分析框架,分别是技术接受模型]和计划行为理论。它们均从社会认知心理学的视角来解释个人接受和使用技术的过程。这类研究的基本观点是教师实施技术融合的行为取决于个人意向,个人态度决定个人意向。

整合型技术接受模型主要是对这两种理论模式加以整合而成的。绩效期望、努力期望、社会影响和有利条件被确定为影响个人使用和接受技术的四大重要变量。绩效期望、努力期望和社会影响直接决定个人技术使用意向,有利条件直接影响个人使用技术的行为。

技术使用者的性别、年龄、经验以及自愿程度对上述因素有调节作用。第二代整合型技术接受模型在此基础上又增加了新的变量。由于该模型过于复杂,研究者难以测量涉及个人的各种变量。大部分研究者并没有真正应用该理论,或者只研究了该理论的部分变量。

影响教师课堂技术融合的各种变量分别“丛集”于有用性认知、便捷性认知、社会影响和有利条件之内。这些变量之间存在不同层次、动态的交互关系,它们所形成的互动机制成为教师认知外部环境、作出技术融合教学决策并调整自己教学行为的内在动力。

在这一互动机制中,有用性认知、便捷性认知和态度是直接影响教师技术融合意向和行为的核心变量。核心变量如何受其他变量影响,又是如何影响其他变量的?影响程度如何,影响又是如何发生的?就此,学界意见并未取得一致。

例如,有研究发现,有用性认知和便捷性认知对技术使用者意向的影响并非直接、绝对的,而它们彼此关联还受技术使用者个人特性、技术类型、年龄、教学经验等中介变量的影响。

本文以经典TAM模型为基础,并结合该模型的发展性版本,把影响教师技术融合意向和行为的所有要素分属技术、环境和教师三类。已有研究者提出相似的框架。技术因素包括有用性认知和便捷性认知,分别对应于绩效期望和努力期望。

课堂教学技术融合本质上是一种教学创新,它带来的教学效益是不确定的,具有潜的风险。当教师感知到技术融合中存在风险,往往试图加以规避。风险感知成为影响教师认知技术以及实施技术融合态度和意向的重要变量。

因此,“风险认知”也归于技术因素之中。环境因素包括有利条件和主观规范,后者与社会影响相对应。根据已有技术接受模型的文献综述和元分析,影响教师技术融合意向的个人因素则设定为知识、技能、信念、自我效能感以及态度。

猜你喜欢

佳能、尼康、索尼(80)100-400mm规格变焦镜头横评

196

196

赛朗SAIRE品牌怎么样

218

218

香港研究生奖学金全览 | 香港大学、香港中文大学、香港科技大学、香港城市大学

152

152

深圳虚拟大学园国家大学科技园

110

110

园艺技术专业就业前景如何 2025有哪些就业方向

201

201

SHARC2147x系列处理器怎么实现低功耗?

221

221

在济南2025年怎样成立一家科技公司,需要准备什么资料?科技公司经营范围都有哪些?

140

140

吉林科技职业技术学院 2019级扩招学生报到注册指南

148

148

研究 | 滥用爬虫技术的法律风险及其应对(上)

201

201

2020华中科技大学录取分数线_华中科技大学高考各省录取分数线是多少 .docx

123

123

华中科技大学武昌分校就业率及就业情况怎么样就业率高的专业有哪些2020

GTLC全球技术领导力峰会参会全攻略

宝安区10个项目获广东省科学技术奖

【经典回顾】铝、钛合金材料与我国航空锻件

别人都说不赚钱,大洋图文营业额却年年攀升,如何做到的?

西安将深化科技创新和产业创新融合发展机制改革

泉州许多公司瞄向定制短剧,升级内容打造精品!

sony数码相机介绍

“今日头条”媒体全文登载我校人文教育学院毛时亮院长文史讲座│黄岩百年师范教育的发展历程及启示

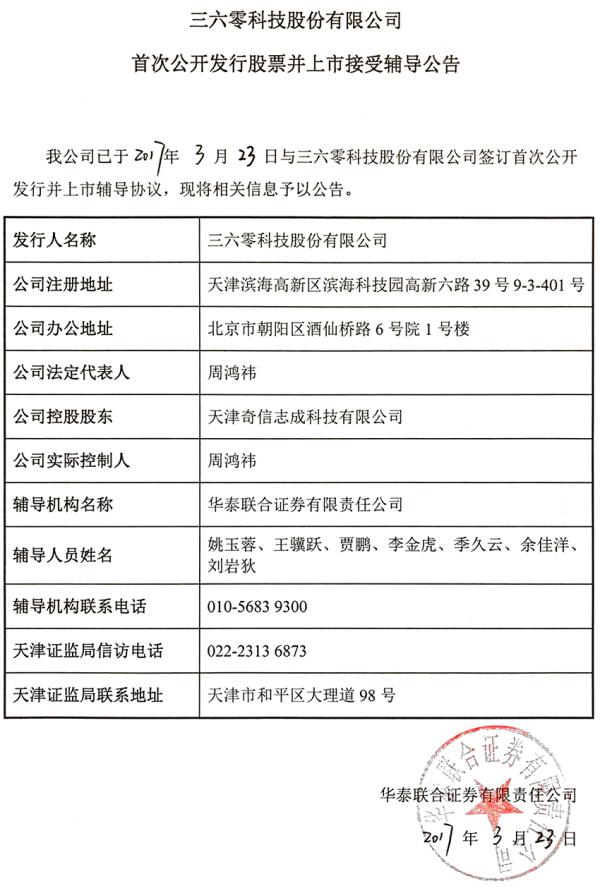

奇虎360回A股迈关键一步:已接受华泰联合证券IPO辅导