阶级分析始终是左翼理论阐释社会结构、推动解放运动的核心分析工具,其以历史唯物主义为根基,为理解资本主义剥削与社会变革提供了系统性的理论框架。然而,20世纪后半叶后现代主义的兴起与身份政治的蓬勃发展,对阶级压迫的“首要性”提出了根本性挑战。在后现代的话语体系中,种族、性别、文化、性取向等多元压迫维度与阶级压迫相互缠绕、彼此强化,甚至在部分社会运动语境中占据了更突出的位置。这一现实迫使马克思主义传统必须直面一个核心理论与实践问题:在充分承认多元压迫客观存在的前提下,以阶级解放为核心的左翼“普遍性叙事”,是否会压抑其他受压迫群体的特殊诉求与独特声音?以无产阶级解放为目标的政治实践,又该如何回应并化解这些非阶级维度、却同样深刻的社会分裂?

阶级分析范式的建构与理论内核松动

马克思主义的经典阶级分析建立在历史唯物主义的坚实基础之上,将阶级界定为具有客观经济属性的社会范畴,认为其存在与生产发展的特定历史阶段紧密关联,是生产力与生产关系矛盾运动的必然产物。列宁对阶级的经典定义进一步明确了其核心特征:阶级是“由于它们在一定社会经济结构中所处的地位不同,其中一个集团能够占有另一个集团的劳动”的社会集团,这一定义锚定了经济地位、剥削与被剥削关系在阶级划分中的核心地位。在经典阶级分析范式中,阶级斗争是历史发展的直接动力,而无产阶级因其在资本主义生产结构中的被剥削地位与革命性,被赋予了领导社会变革、实现人类普遍解放的历史使命。

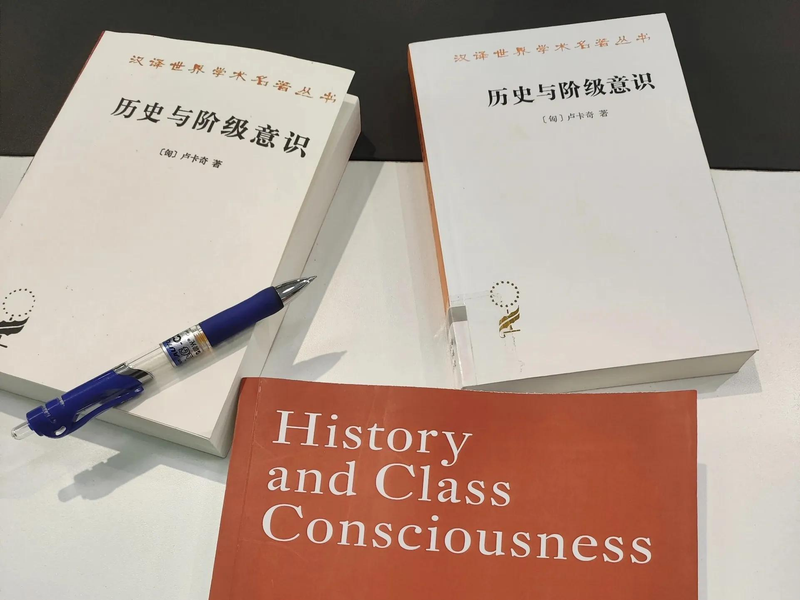

这一经典范式在20世纪遭遇了理论与实践的双重挑战,其绝对的经济决定论倾向开始被打破,左翼理论内部逐渐出现对阶级分析的拓展与反思。早期西方马克思主义者如卢卡奇与葛兰西,率先突破了传统阶级分析对经济基础的单一强调,将目光投向意识形态与文化领域:卢卡奇提出的“阶级意识”概念,强调无产阶级能否形成自觉的阶级意识是革命成功的关键;葛兰西的“文化领导权”理论,则指出统治阶级的统治不仅依靠暴力强制,更依赖于在文化、意识形态层面的主导地位,无产阶级革命也需要在这一领域展开争夺。二者的理论探索,首次明确了阶级政治的文化与意识形态维度,为阶级分析的理论拓展埋下了伏笔。

此后,左翼理论对经典阶级分析的反思进一步深化,呈现出明显的“去经济决定论”倾向。阿尔都塞的学生普朗查斯提出了阶级形成的“多元决定论”,认为阶级的建构并非由经济因素单独决定,而是经济、政治、意识形态等多重因素相互作用的结果;达伦多夫则从政治权力视角重构阶级定义,主张将经济统治阶级与政治统治阶级相分离,强调权力分配在阶级划分中的重要性。这些理论探索,让阶级分析的视野不再局限于纯粹的经济领域,而是延伸至社会政治与意识形态的多重维度。

当阶级分析的重心从经济基础逐渐移向文化、生活方式与消费模式时,阶级的核心内涵也开始被稀释,这一点在布迪厄的理论中体现得尤为明显。布迪厄提出的“文化资本”概念,将资本的形态从经济资本拓展至文化、社会、象征等多重形态,认为社会分层不仅由经济资本决定,更由各类资本的综合占有量决定,其理论分析的重心也从传统的“阶级”转向了社会学意义上的“阶层”。这种理论转向,让阶级作为一个坚实的经济-政治范畴的边界逐渐模糊,也为后现代主义彻底解构阶级的“中心性”提供了重要的理论空间。

后现代主义理论冲击与身份政治的现实崛起

后现代主义作为一场反传统的思想运动,以对启蒙理性、宏大叙事、本质主义的彻底批判为核心,直接冲击了以阶级为核心的左翼解放政治的理论根基。利奥塔在《后现代状况》中宣告了以人类集体解放为目标的“宏大叙事”的终结,认为这类叙事本质上是对多元社会经验的压抑;福柯则通过对权力的微观分析,指出权力并非集中在统治阶级手中的宏观力量,而是弥散在社会各个角落的微观网络,这一观点彻底打破了传统阶级分析对权力的阶级性界定。后现代主义的思潮,在政治哲学层面最终指向了对差异、碎片化与多元性的强调,为身份政治的崛起提供了重要的思想支撑。

后现代主义的转向具有三个核心特征,也是其解构阶级中心论的关键理论武器:

其一,反对本质主义与普遍主义,拒绝将任何单一身份(如阶级)视为固定不变、具有先天统一性且能代表全体受压迫者的本质性身份,认为所有社会身份都是社会建构的产物,而非先天存在的;

其二,强调差异与碎片化,认为现代社会并非一个由阶级纽带联结的统一整体,而是由多元、异质、且处于不断流动中的身份片段构成的“拼贴画”,不同群体的经验与诉求具有不可通约性;

其三,解构宏大叙事,质疑历史具有统一发展方向或单一动力(如阶级斗争)的传统叙事,认为这类宏大叙事往往以“普遍解放”的名义,压抑了少数群体、边缘群体的独特经验与声音。

在后现代主义的思想土壤与社会运动的现实推动下,“身份政治”应运而生并蓬勃发展,成为挑战阶级中心论的重要现实力量。身份政治源于女权主义、黑人民权运动、性少数群体权益运动、原住民运动等一系列新社会运动,这些运动与传统的无产阶级革命运动不同,其参与者并非以“无产阶级”的身份展开斗争,而是以女性、黑人、同性恋者、原住民等具体的身份为标识,主张压迫的来源并非只有阶级剥削一种,种族主义、父权制、异性恋霸权、殖民主义等都是独立的压迫形式,无法被简单归结为资本主义经济剥削的附属品。

正如科贝纳·默瑟所指出的,这些新政治主体的诉求之“新”,恰恰在于他们对“差异”的强调——这种差异是群体身份的差异,是压迫体验的差异,无法被简单编码进传统的左、右、中政治公式中,也无法被囊括在单一的阶级解放叙事中。身份政治的核心诉求可以概括为“承认”:要求主流社会正视边缘群体的存在,承认其独特的身份认同与价值诉求,停止以“普遍化”的名义对其进行的同化与精神扼杀。

查尔斯·泰勒的“差异政治”理论,精辟地阐释了身份政治的“承认”诉求,指出现代社会的正义不仅包括资源的分配,更包括对不同身份的平等承认;南希·弗雷泽则进一步将当代社会的正义诉求概括为“再分配”与“承认”的双重维度,认为传统的阶级政治只关注了经济资源的“再分配”,却忽视了文化层面的“承认”问题,而这正是身份政治的核心关切。后现代主义的理论批判与身份政治的现实诉求相结合,让左翼理论不得不直面多元压迫的现实,重新思考阶级在解放政治中的定位。

阶级压迫是“首要维度”还是“多元之一”?

后现代主义与身份政治的兴起,引发了左翼理论内部的一场核心论争:在多元压迫的社会中,阶级压迫是否仍具有基础性、架构性的“首要”地位,还是仅仅是与种族、性别等并列的压迫“维度之一”?这场论争的双方,分别以后马克思主义者和激进左翼学者为代表,形成了针锋相对的理论观点,也推动了对阶级分析与解放政治的深度反思。

以拉克劳和墨菲为代表的后马克思主义者,对传统马克思主义的阶级分析进行了最为彻底的解构与重构。他们在《霸权与社会主义战略》中,明确指责传统马克思主义陷入了“阶级还原论”与“经济决定论”的误区,认为并不存在由经济基础先验决定的、具有统一阶级意识的“工人阶级”主体——工人阶级内部存在着种族、性别、行业、地域等多重差异,这些差异会消解其阶级的统一性,使其无法成为天然的革命主体。在拉克劳和墨菲看来,政治具有独立的本体论地位,所有的社会身份与利益诉求,都并非经济基础的客观反映,而是在具体的政治话语与实践中被随机建构的,阶级身份只是众多社会身份中的一种,并不具有天然的优先性。

与此同时,一些激进左翼学者则对身份政治主导的理论转向提出了严厉警告,认为过度消解阶级的核心地位,会让左翼理论丧失对资本主义体系的批判能力,最终陷入碎片化的困境。埃伦·梅克辛斯·伍德尖锐地指出,在全球资本主义不断扩张、剥削日益加深的时代,许多左翼理论却忙于在概念上消解资本主义本身,将资本主义系统性的统治与剥削,分解为无数碎片化的“差异”问题和文化身份问题。这种做法实际上成为了资本主义的“免责牌”,让人们忽视了资本主义体系是种族主义、父权制等压迫形式的重要制度基础,最终消解了左翼运动改造社会根本结构的动力。伍德还指出,后现代主义所推崇的“市民社会”概念,在捍卫个体自由、批判国家权力的同时,也危险地成为了资本主义的“托辞”,忽视了市民社会本身就是资本主义经济基础的产物,其内部充斥着资本的统治与压迫。

这场论争的核心,实则指向了一个根本性问题:种族主义、父权制等非阶级压迫形式,与资本主义体系之间究竟是何种关系?纯粹的身份政治路线,往往将各类压迫形式视为彼此独立的存在,却忽略了一个关键事实:诸多非阶级压迫形式,在历史与结构上都与资本主义的发展紧密交织、相互建构。例如,近代资本主义的原始积累,离不开对殖民地的种族屠杀与掠夺,也离不开对女性的性别压迫与无偿劳动的占有;美国资本主义工业体系的建立,更是与对黑人奴隶的贩卖、剥削以及种族隔离制度密不可分,其所谓的“新世界无产阶级”,正是在种族暴力与阶级剥削的双重作用下形成的。可以说,资本主义体系在发展过程中,不断吸纳、重构种族主义、父权制等压迫形式,使其成为自身统治的组成部分,而各类非阶级压迫,也在资本主义的框架中获得了新的存在形态与运作方式。二者的共生关系,决定了解放政治既无法脱离阶级分析谈多元压迫,也无法固守阶级中心论忽视其他压迫维度。

在多元压迫的后现代时代,阶级分析并未因后现代主义的批判与身份政治的挑战而“失效”,其作为理解资本主义社会结构、分析经济剥削的核心工具,依然具有不可替代的理论与实践价值;但不可否认的是,阶级分析作为“首要”甚至“唯一”分析工具的传统地位,已经被彻底动摇,其理论内核需要在回应多元挑战的过程中进行重构与拓展。

后现代主义与身份政治的挑战是深刻且具有积极意义的:它揭示了人类压迫体验的复杂性与多元性,打破了阶级还原论与经济决定论的理论桎梏,让左翼理论直面种族、性别等多元压迫的现实,也警告了任何单一的解放蓝图都可能成为新的排斥性话语,压抑边缘群体的声音。然而,彻底的碎片化身份政治也存在着明显的理论与实践风险:它将各类压迫形式视为彼此独立的存在,忽视了资本主义体系是诸多压迫形式的重要制度基础,最终会丧失对资本主义根本制度的批判能力,让左翼运动陷入“以身份划界”的碎片化困境,丧失改造社会根本结构的动力。

未来的左翼解放政治,既不能回到忽视差异、消解多元的阶级还原论,也不应陷入否定团结、拒绝结构性分析的文化相对主义,而应在交叉性视角的基础上,走向“多元普遍解放”的道路。这要求我们深入分析资本主义、种族主义、父权制等压迫体系如何相互交织、相互建构,在批判资本主义根本制度的同时,回应不同群体的多元诉求;要求我们在具体的政治实践中,构建承认内部差异的交叉性反抗联盟,实现“承认政治”与“再分配政治”的深度整合;更要求左翼理论保持开放与自反的姿态,在实践中不断协商普遍性与特殊性、经济与文化、团结与差异之间的动态平衡。

阶级,作为塑造现代社会结构的基本力量之一,仍将是左翼解放政治中不可或缺的分析维度,但它必须学会在由多元身份和多元诉求构成的“社会合奏”中,找到自己新的、非独占性的声部。它不再是压抑其他声音的“主旋律”,而是与其他声音相互呼应、彼此支撑的重要“声部”,共同构成对抗压迫、追求解放的时代强音。一个有生命力的左翼解放叙事,从来不在于它能否提供一个完美无缺、一劳永逸的答案,而在于它能否成为一个持续自我质疑、不断与时俱进,能够包容并转化新诉求、新经验的开放过程——这正是阶级分析在多元压迫时代的核心定位,也是左翼解放政治的未来方向。#头条创作训练营#